鉄道とは

鉄道が走る仕組み

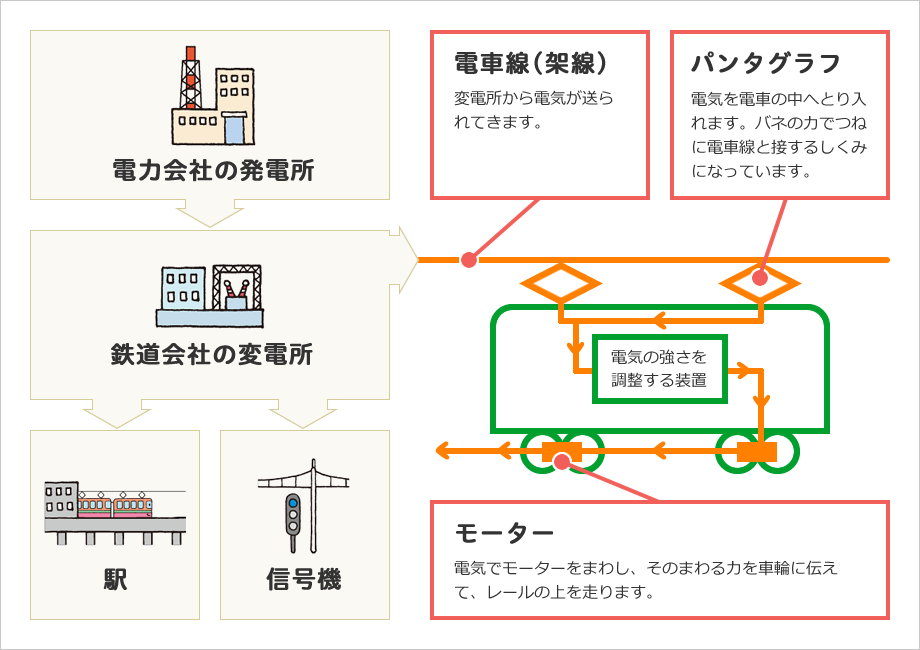

電車は、線路の上に設置してある電車線という電線から電気をとり入れながら走っています。

このため、自動車のように燃料を補充しなくても長い距離を走ることができる特徴を持っています。

鉄道会社の変電所では、電力会社の発電所から送られてくる力の強い電気を使いやすい電気に変えて、電車線や駅、信号機などに送っています。

鉄道の運行の仕組み

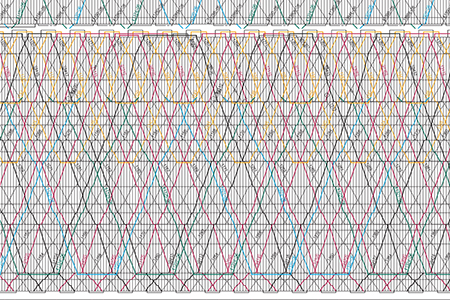

電車はあらかじめ決められたダイヤグラム通りに運行します。ダイヤグラムは何時何分にどの種類の電車がどこに向かって走っているのかが一目で分かる表のことです。

ダイヤグラムは曜日や時間によって電車に乗り降りするお客さまの人数を調べて、電車の混雑やホームでの待ち時間を減らすなど、お客さまが利用しやすいように考えて作られており、定期的に改正されています。

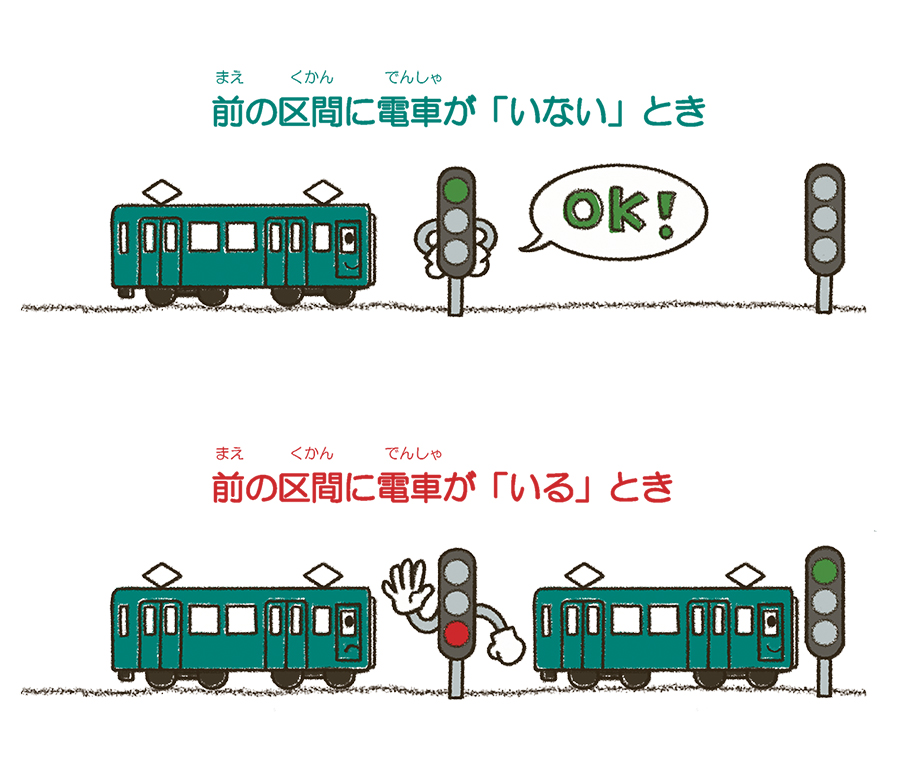

電車の追突を防ぐしくみ

電車の追突を防ぐには、前の電車と適切な距離をとる必要があります。そこで、線路をいくつかの区間に分け、さかい目ごとに信号機を立てています。

前の区間に電車がいれば、信号は自動的に赤になり、後ろの電車を止める仕組みです。もし電車が制限速度をこえて信号を通ろうとすると、自動的にブレーキがかかる装置(ATS/自動列車停止装置)も備えています。

運転席の様子

- <①ATS表示灯>

- ATS(自動列車停止装置) が作動すると、点灯します。

- <②連絡通話装置>

- 車掌や運輸指令所との連絡などに使います。

- <③速度計>

- 電車の速度を表示します。

- <④圧力計>

- ブレーキやドアの開け閉めに使う空気の量を表示します。

- <⑤情報表示器>

- 電車全体の情報を集めて、見やすく表示します。

- <⑥運転ハンドル>

- 電車を動かすアクセルです。マスコン(マスター・コントローラー)と呼んでいます。

- <⑦逆転ハンドル>

- 前進と後進を切りかえます。

- <⑧ブレーキハンドル>

- 電車を止めるブレーキです。

※運転ハンドルとブレーキハンドルを一体化して、一本のハンドルで運転操作が行えるワンハンドルマスコンを採用している電車も増えています。