2本のレールの間かくは決まっているの?

全てのレールが同じ幅というわけではありません。世界で初めて実用化された英国の鉄道の軌間は1,435mmだったので,これが国際的に「標準軌」と呼ばれています。これより広いものを「広軌」、狭いものを「狭軌」と呼びます。

民営鉄道の軌間には、「1,435mm」「1,372mm」「1,067mm」「762mm」の4種類があり、「1,067mm」が最も多く用いられています。

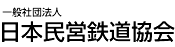

電車がカーブを走れる仕組みは?

電車は自動車と違って、車輪の方向を変えることができません。そう考えると、普通なら曲がりきれずに脱線してしまいそうです。でも、きちんと曲がれていますよね。

電車がカーブを曲がる仕組みの一つは、車輪の外周にそって帽子のつばのような「フランジ」という出っ張りにあります。この「フランジ」がカーブを曲がる際にレールにガイドされているような状態になり、曲線を曲がることができます。

電車に乗っていると「ガタンゴトン」という音が鳴るのはなぜですか?

電車がレールのつなぎ目を通過するときに「ガタンゴトン」という音がします。

鉄道のレールは鉄でできているので、夏の暑い時期にはレールが伸びたり、冬の寒い時期には縮んだりするため、それを計算に入れてつなぎ目を作ってあります。なので、レールのつなぎ目にはほんの少しのすき間があり、そこを通過すると音が鳴るのです。

最近では「ロングレール」といって、1本25メートルのレールを何本も溶接でつなぎ合わせて1本のレールのように長くし、長いものだと何キロもつなぎ目がないレールもあります。ロングレールはつなぎ目が少ないので、静かで乗り心地がよいのです。

線路の「枕木」の下にしいている多くの「石」は何というものですか?また、どういう役割をしているのですか?

枕木の下にしいている石は「バラスト」といいます。電車は1両で何十トンもの重さがあるので、バラストをしいて線路や枕木が地面にめり込まないようにするクッションの役割を果たしています。

また、電車が走るときの騒音を吸収するのにも役立っています。

その他、地下鉄などでは枕木をコンクリートで固めたものもあります。

パンタグラフがない電車はありますか?その電車はどうやって電気を取っているのですか?

通常は電車の屋根上にあるパンタグラフが電車線に接触して電気を取り入れて電車は走行していますが、写真のようにパンタグラフのない「第三軌条方式」という方式で電気を流して走らせる方法もあります。

これは、線路内に3本目のレール(第三軌条)をしいておき、電車の台車に電気を集めるために取り付けた「コレクターシュー」を接触させて電気を取り入れています。

ATS(自動列車停止装置)について詳しく教えて下さい。

電車も自動車と同じで、運転するときには信号や速度を守らなければいけません。もし、運転士が赤信号を見落としたときや制限速度を超えたスピードで電車を走らせたときに、自動的に電車にブレーキをかけるのが、「ATS(自動列車停止装置)」です。このATSによって、電車同士の衝突事故やカーブでの脱線事故を防いでいます。

信号にはどんな種類がありますか?

鉄道にはいろいろな信号機があります。

「出発信号機」は、駅から発車する電車に対して発車していいかどうかの信号を出します。また、「場内信号機」は、駅に入ってくる電車に対して駅に進入していいかどうかを伝える信号です。

駅と駅の間はある長さで区間を区切り、一つの区間には一つの電車しか入れないような仕組みにしてあります。この区間を「閉そく区間」といい、その入口には「閉そく信号機」があって、区間への進入が可能かどうかを知らせています。もし、前の区間に電車がある場合、閉そく信号機は赤信号になって電車を止めるのです。

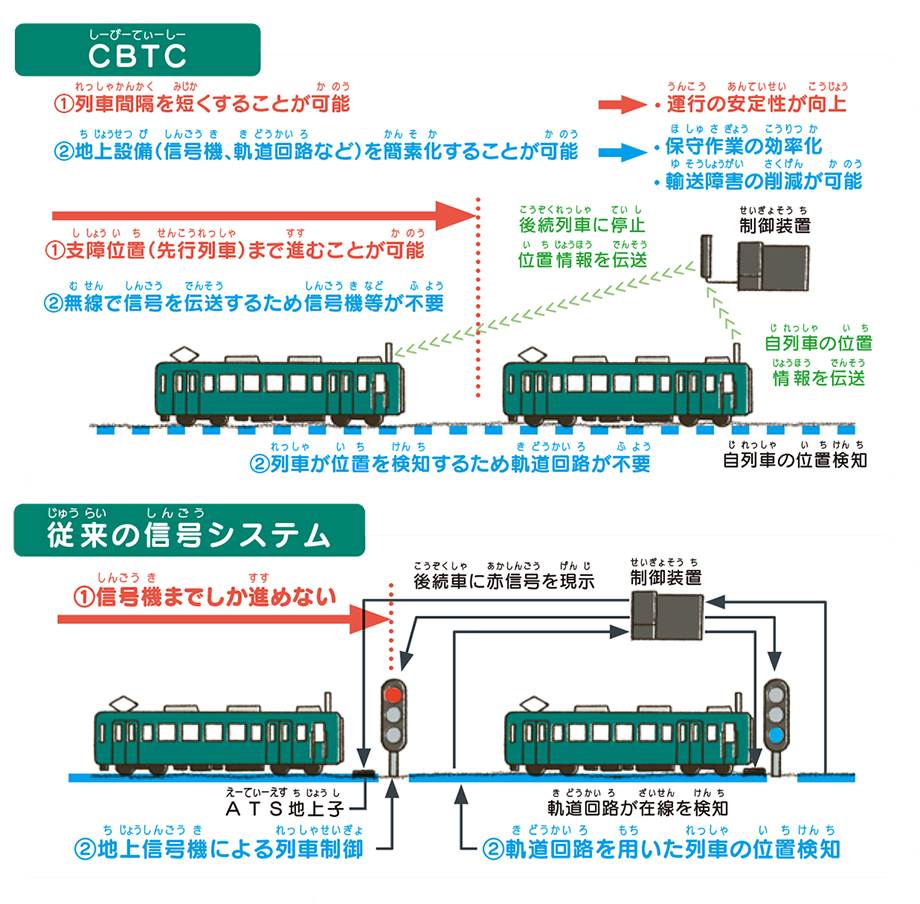

ATS以外にどんな装置があるの?

無線式列車制御システム(CBTC)と呼ばれるものがあります。

無線通信技術を活用して、電車の位置情報や速度をつねに把握することで、電車と電車の間の安全な距離を保ちながら速度を制御して運行することができます。

このシステムでは信号機等の地上設備がいらなくなります。それだけでなく、電車の遅延をいち早く回復することができるようになったりします。

自動運転ってどういう仕組みなの?

鉄道の自動運転は自動列車制御装置(ATO)によって、運転士が運転台の出発ボタンを押すだけで、制限速度の範囲内で自動で走行し、次の停車駅の決められた位置に自動的に停車します。

- この他の「電車のしくみ」についての情報はこちら!

- 電車のしくみ - 鉄道を知る -